私を変えた,患者さんの“あのひと言”

寄稿 成瀬暢也,岡田晋吾,余谷暢之,上田敬博,近藤敬太,荻野美恵子,小松康宏

2023.02.06 週刊医学界新聞(通常号):第3504号より

臨床現場において,「言葉」が患者さんの回復・治癒に重要な役割を果たす場面も時にあるでしょう。その反対に,対話の中で患者さんが発した何気ない言葉から臨床・研究への貴重な示唆を得たこと,あるいはその言葉が自らの医師としての働き方にまで影響した,といった経験はないでしょうか。

本企画では,これまで多くの患者さんたちと対話してきた先生方に「今も忘れられず,心に残っている患者さんの“ひと言”」と「そこから学んだこと,自身にもたらされた変化」をご寄稿いただきました。

「薬物がなかったらとっくに死んでいたと思う」

成瀬 暢也

埼玉県立精神医療センター 副病院長

私が現在勤務する病院の依存症病棟に配属になったのは,医師になって10年目になろうとしていた頃であった。依存症病棟に勤務することは,当時の医師にとって今以上に抵抗があった。

依存症担当の医師にとって,その役割は患者にアルコールや薬物をやめさせることであった。このことに誰も疑問は持たなかった。そして,熱心なスタッフほど患者に厳しく対応していた。患者には厳しく接しなければならない。甘やかしてはいけない。要求を認めてはいけない。病棟を居心地良くしてはいけない。そんな対応の原則が当然のこととして申し送られていた。

そんな状況の中,ある30歳代の女性患者さんが診察中にポツンとつぶやいた。「私,薬物があったから生きてこられたと思うんです。薬物がなかったらとっくに死んでいたと思う……」と。これまで私はそのような見方をしたことはなかった。「薬物は悪いもの。それを手放さないのはその害に気づいていないから。患者さんは,まだ薬物をやりたいから見て見ぬふりをしている,否認をしている」と。当時は治療スタッフのみんなが「当然のこと」として,そのようなステレオタイプの考えを持っていた。患者の立場からやめられない理由をきちんと考えたことはなかった。そこに想像や共感はなかった。

頭の中が当時の原則で凝り固まっていた私には,彼女の一言を聞いた時に,「おかしなことを言う人だな」としか思えなかった。その診察の際には,それ以上その話題に触れることはなかった。彼女もそれ以上のことは話さなかった。しかし,私の中では何かが引っかかっていた。

私は彼女の生い立ちを,カルテを見返しながら想像してみた。そこには,他の依存症患者さんにもみられるような,過酷な生い立ちが記されていた。幼少時からの虐待,親元を離れて里親から受けた性被害,付き合う男性や元夫からの繰り返される暴力,自傷行為や自殺企図の数々……。それは,女性の依存症患者さんにしばしばみられる生活史であった。「薬物があったから生きてこられた」という言葉が,現実味を帯びて伝わってきた。その時から,私は一人ひとりの患者さんに,「どんな思いでこれまで生きてきたのかを聞かせてほしい」と謙虚に頭を下げてお願いするようになった。

自分に自信がない,人を信じられない,本音を言えない,見捨てられる不安が強い,孤独で寂しい,自分を大切にできない。それらは,年齢や性別,使っている物質のいかんにかかわらず,驚くほど共通していた。「あなたも?」「あなたも?」。その時の驚きは,私にとってにわかには信じがたいものであったことを覚えている。患者さんは人に安心して頼れない人たちであり,依存対象の物質が文字通り「命綱」である人たちがいかに多いかを知った。私は今まで何を見てきたのだろう。

それからの私は,患者さんに対して,ここまで生き延びてきたことを心からねぎらうようになった。「大変でしたね。でもよくこれまで生きてこられましたね」と。

「『つらかったね。でもよく生きてきたね』と言われて,涙が止まらなくなった。誰かにこんな気持ち,わかってほしかったんだと思う。でも,自分からは絶対に言えなかった」。そんなことを話してくれる人もあった。

こうして私は,依存症患者の物質使用は,「人に癒されず生きづらさを抱えた人の孤独な自己治療である」と初めて理解できるようになった。

彼女の最初の一言が,その情景と共に今でも私の心に残っている。

「私はいつ食事が始まりますか?」

岡田 晋吾

北美原クリニック 顧問

函館五稜郭病院 客員診療部長

私は大学の外科医局を若くして飛び出し,他の大学医局の大きなジッツ(関連病院)を2か所ほど渡り歩いた,昭和の医者としては珍しい医師かも知れません。その時代医局を飛び出すということは,移った先でケンカ別れすると,もう外科医として働く場所がなくなることを意味していました。幸い,上司や同僚に恵まれ,順調に外科医としての研鑽を積み,家族で落ち着ける場所として,25年ほど前に面接を受けて函館五稜郭病院外科に採用してもらいました。

大学時代の教授が朝早く回診する方だったので,私自身も毎日朝早く回診する癖がついていました。ある時,前日に胆嚢摘出術を行った患者さんを診て,「明日から水分を開始して,問題がなかったら明後日よりお粥から始めます。順調にいけば1週間で帰れますよ」と話しました。すると隣のベッドで寝ていた患者さんが,「先生,私もたぶん同じ手術を昨日受けたんですが,私も明日から水を飲めますか?」と聞いてきました。するとその隣の患者さんが「私は一昨日胃切除を受けて先生には順調と言われていますが,私はいつ食事が始まりますか?」と立て続けに聞いてこられました。みんな自分がどうなるのかわからないまま,毎日医師や看護師がどう言ってくれるのかを待っているのでした。

私は「それは主治医の先生に聞いてくださいね」としか言えませんでした。その頃は主治医ごとに指示の基準が違い,飲水開始や食事開始などのタイミングは主治医の裁量によって決まっていたのです。新参者の私が自分の基準で勝手に伝えて主治医とトラブルになりたくないので,そのような返答しかできませんでした。患者さんにとっては,他の患者さんと比べて自分だけ遅くなっていると何かトラブルが起こっているのではないかと不安,反対に全てが早く始まるのも不安です。それは標準的なスケジュールが提示されていないからです。

これをどうにかしなければならないと思った時に出合ったのが,クリニカルパス(クリティカルパス)でした。まずは院内の外科全体で全ての指示を標準化しました。幸いよそ者の私の提案を快く受け入れていただけました。標準化により看護師は指示待ちではなくなり,全てのスタッフが患者さんに聞かれた時に自信を持って答えることができるようになりました。そして標準化の上で多職種で話し合いながらエビデンスを考慮したパスを作りました。剃毛廃止,抗菌薬は術前1回,疾患ごとに1種類など,今では当たり前のことを取り入れていきました。

患者さんの言葉のおかげでパスを勉強し,医療の標準化,EBMの導入,チーム医療の推進という医療のダイナミックな変革時期に立ち会えました。“白い巨塔”的な時代の最後の世代の私が,チーム医療の楽しさを知って褥瘡対策チーム,NST(栄養サポートチーム),在宅医療チームなどにかかわり,全国に職種を越えた友人ができました。還暦を越えた私の医師人生を充実したものにしてくれたひと言であったと思います。先日当院から他院に手術で紹介した患者さんがクリニカルパスを持って来てくれ「先生がこういうものを初めて作ったんですってね。とても安心して手術を受けられました」と言ってくれました。あの患者さんのひと言のおかげですね。

「先生,育児が楽しくなってきました!」

余谷 暢之

国立成育医療研究センター総合 診療部緩和ケア科

小児がんセンター がん緩和ケア科 診療部長

最初にそのご家族とお会いしたのは,NICU(新生児集中治療室)でのことだった。生まれて間もない児は,身体全体の低緊張に伴う呼吸障害で,今後気管内挿管をしないと呼吸が保てなくなるだろうと考えられる状況にあった。児の状態を勘案すると抜管は困難であり,その後気管切開,人工呼吸管理につながることが想定される状況において,ご両親は,気管内挿管,人工呼吸管理を行わずに症状緩和を中心とした治療を希望されていた。

医療チーム内にもさまざまな意見があったが,背景疾患を考慮すると治療を差し控えることは許容できないのではないかという意見が主流だった。そんな意思決定支援の目的で私たち緩和ケアチームに相談があった。ご家族の意向は明確であった。気管切開,人工呼吸をして生きる児のこれからを考えると,児にとって負担が大きいのではないか。家族の一致した意向であると父親はお話になった。ご家族は毎日面会に来られて,一生懸命児と向き合っているように感じた。医療チームも何度も話し合いを行ったが,一致した結論に至らず,最終的には倫理委員会の判断を仰ぐこととなった。倫理委員会の判断は,児の背景疾患の予後を考えると治療を差し控えることは最善の方針とは言えないというもので,気管内挿管を行う方針となった。気管内挿管を行った児は状態が安定し,気管切開,人工呼吸管理を行いながら在宅移行へ向けて病棟へと転棟となった。

最初にお目にかかってから2年後に,病棟で児に面会中の父親と出会った。ちょうど在宅移行に向けての調整が整い,いよいよ退院に向けた調整を行っている時だった。母親の体調不良があり,ここのところ父親が面会に来ていたとのこと。そんな父親から聞いたのが冒頭の言葉である。

「最初は育児とか興味がなかったんです。でも,こうやって週に何度か来るようになって,ちょっとしたこの子の変化に気づけるようになると楽しくなってきました。育児って楽しいですね」。その時の父親の表情は今でも忘れられない。NICUでは治療を続けることが児にとって負担になると考えていた家族,そんな父親から出た言葉。「新生児領域の緩和ケアは家族になることを支えるケアである」。新生児緩和ケアの教科書に書かれていたフレーズを思い出した。子どもが成長・発達していくと同時に,家族も成長・発達する。病気が子どもと家族のこれからに与える影響は大きい。突然の病気で混乱する子どもと家族を支え,子どもが家族の一員になっていくことを見守ることこそが,この領域でできる支援なのだと強く実感した瞬間であった。

成長・変化していく意向に寄り添いながらかかわること,子どもの緩和ケアで大切にしたいことをこの言葉が教えてくれている。

「怖かったから戻って来たよ」

上田 敬博

鳥取大学医学部附属病院 高度救命救急センター 教授

医師や医療人は患者さんに教えられることがあると言われるが,人生経験が未熟な私にとってはいまだに教わることばかりである。そのうちの2つを紹介する。

研修医1年目,今から20年以上前はシミュレーションセンターがある病院や研修システムはほとんどなかった。研修医には点滴当番が課され,留置針や翼状針で静脈路確保を行わなければならない日があった。はじめは上級医や看護師についてもらい指導を受けるが,3回目あたりで独り立ちする前に一人で静脈路確保に行かなければならなくなるシステムだった。泳げない人を水に突き落としたら泳げるようになるだろうという昔の教育(?)スタイルだ。そこで元大工で70歳代の肝硬変患者Aさんに出会った。腕は太いのに,血管は細く,見るからに脆弱そうだった。案の定,針が血管内に留置できたと思っても,すぐに腫れてしまう,漏れてしまう。3~4回繰り返し,「すみません」と謝りながら,冷や汗の量は増え,頭の中は真っ白になっていく。そんな私を見たAさんは「先生,俺の腕で学ぶんだ,うまくなるんだ! 躊躇するな! ビビったら手先が震えるやろ。だから俺の腕をダイコンやと思って一気に刺すんや。失敗してもかまへん。痛くないから,成功するまでしたらええ」と言う。そこまで言ってくれる患者は今はいないだろうし,そう言わせる研修医も少ないかもしれない。次の日から,Aさんの病床に行くと,「ダイコンと思って刺したらええ」があいさつのようになっていた。「血管が脆弱だから……」と患者の血管のせいにしようとした自分の未熟さは,その患者の言葉によって覆された。Aさんの静脈路確保を失敗することはなくなった。もちろん他の患者でも然りというのは言うまでもない。

月日は流れ,今で言う専攻医として循環器内科(心臓カテーテル)の修行に出ていた頃。もうすぐ90歳になろうとする陳旧性心筋梗塞の既往のあるBさん(女性)を外来で担当することになった。一度カテーテル治療を受けていて,再発時は二度と侵襲的治療を受けない,蘇生も希望しないと毎回のように言っていた。しかしある日,心室細動で搬送され,除細動で心拍再開し,私は呼び出し対応でその姿を初療室で見ることになる。心停止の時間が短いこと,明らかに急性冠動脈症候群(新規病変)を示唆する所見であることから,家族と再度話し合い,カテーテル治療を行った。数日後意識が回復し呼吸器から離脱したBさんは,開口一番に「怖かったから戻って来たよ。あんな怖い顔をした先生は初めて見た」と言った。よく理解できなかったが,よくよく聞いてみれば彼女は三途の川を渡っていたそうだ。向こう岸(あの世)にたどり着く直前,私が口を一文字に噛みしめ,腕を組み大の字に立ちはだかっていたというのだ。その私は彼女によると,「いつも優しい顔をしているのに,その時だけは見たことのない鬼の形相で,あまりにも怖くて引き返すことにした」そうだ。臨死体験が存在するのかについては触れないが,よっぽど怖い私が立ちはだかっていたのだろう。

そんなわけで,患者のひと言は奥が深い。エビデンスがないように聞こえるが,全ての医師の経験を集めるとひとつのエビデンスになるのではないだろうか。ひと・患者から学ぶことは書物より深く広いということは間違いなさそうだ。

「来年の桜は,もう見られないのよね」

近藤 敬太

豊田地域医療センター 総合診療科在宅部門長

藤田医科大学連携地域医療学

医師3年目,総合診療の道を志し,専門研修を始めたばかりの頃のこと。患者さんは末期の血液腫瘍である。週一回輸血のために通院しながら,当院から在宅での療養をサポートする目的と,いずれ通院が全くできなくなった時のために訪問診療を行っていた。当時私は在宅医療の研修を始めたばかり,主治医として末期の悪性腫瘍の方を一人で担当するのは初めてであり,緊張しながら訪問していたのをよく覚えている。

当初はADLはなんとか保たれており,訪問すると頑張って車椅子に移乗され,病状以外のお話もよく伺っていた。もともと,庭のお花を手入れされるのが大好きで庭がよく見える居間にベッドを設置したこと,特に桜が好きで,庭にはないけれどご主人とよく見に行ったことなどを話された。私からもご家族や訪問看護師と相談して庭に車椅子で出ることを提案したり,庭がよく見えるようにベッドを設置し直したり,何とかご自宅を過ごしやすい環境にできるよう試行錯誤を行った。

病状が悪化するにつれ,徐々に寝られている時間が増えていき,輸血のための通院も難しくなってきて,この時点でご家族には血液内科の主治医から年を越せるかどうかの予後であることが伝えられていた。ご家族からは本人が落ち込むといけないので予後は伝えないでほしいと言われていた。年末になり,いよいよほとんど寝たきりとなられ,本人からも輸血のための通院はもう諦めたいと伝えられ,私もそれを理解し,「症状の緩和をしっかりやっていきましょう」と伝えていた。

そんなある日,訪問の最後に何か言い残したことはないかと聞いたところ,患者さんから「先生,私,来年の桜はもう見られないのよね」と唐突に尋ねられた。ご家族も周りにいる中でいきなり食らったストレートパンチのような衝撃に,私は言葉に詰まってしまった。そして患者さんは笑いながら「先生,顔に出ちゃってるよ」と仰った。私はしまったと思いながらも取り繕うこともできずいると,「やっぱり,私,先生に診てもらえて良かった。先生は正直だから,信頼できる。先生,いつまでもそのままでいてね」と真っすぐな目で続けられた。その後どんな話をしたのかも覚えていないが,自身の余命を問うような質問と,そうしてでも私に伝えたかったメッセージに,診療後に目頭が熱くなったのを覚えている。

その後も,予後は伝えずに訪問を続けていった。それ以来,予後に関する質問は一切なかったが,本人はそれを伝えなくても自身の病状を理解されているようだった。やがて意識障害も出現し,話すこともできなくなったが,訪問すると真っすぐな目で私に何かを,強く伝えてくださっていた。なんとか年を越すことはできたものの,春の便りが来る前に患者さんは亡くなられた。

早いものであの日から数年がたち,私も今年の春で医師10年目となる。今では在宅医療部門の責任者となり,さまざまなスタッフと多くの患者さんの人生の最終段階にかかわっている。あれ以来,桜の花は美しいだけでなく,自分をいつまでも正してくれる特別な意味を持つ存在となった。「今も私は正直に患者さんに向き合えているだろうか……」。今年の春も私はきっと桜を見て,あの患者さん,そしてあの言葉を思い出す。

「先生は結婚しないで研究して,この病気を治してください」

荻野 美恵子

国際医療福祉大学医学部 医学教育統括センター 教授

脳神経内科学 教授

長年神経難病,中でも筋萎縮性側索硬化症(ALS)を専門とした診療を行ってきた。ALSは進行性疾患で致命的であるものの,人工呼吸器を選択すれば身体は不自由な状態ながら生きることができる疾患であり,単に医療の問題だけでなく,介護や経済的・倫理的問題も生じるため,その方の人生に深くかかわることになる。これまで多くのALSを始めとした神経難病の患者さんとのかかわりのなかで,いろいろなお言葉をいただいてきた。

中でも研修期間が終わり大学に戻ってすぐに担当したALS患者さんのことはよく覚えている。40歳代の男性で,若い奥さまがかいがいしくお世話をしていた。子どもたちも小さいし,人工呼吸器を付けてでも生きていてほしいと奥さまは懇願したが,「君には僕の苦しみはわからない」と本人は応じなかった。しばらくして食事がとれなくなっていく父親の姿を間近でみていたからか,長女が拒食症になってしまった。奥さまは午前中はこども病院に付き添いに行き,夕方に夫のところに来るという生活を余儀なくされた。数分ごとに訴えがある本人を看るために,先妻が日中の介護に当たるようになった。いろいろな愛の形があるのだなと,まだ若かった私は思ったものだ。本人は最後まで意思を変えることなく亡くなられたが,その奥さまに泣きながら言われたのが「先生は結婚しないで研究して,この病気を治してください」という言葉だった。まだ大学院1年生で神経免疫分野の研究を始めたばかりの医師3年目の私に何ができるでもないわけだが,この言葉はずっと心に引っ掛かっていた。

しかし,私は結婚もし,長女を授かり米国コロンビア大学に留学する。神経免疫分野の研究の延長線上として留学したのだが,そこでもALSと出合うことになる。乳癌+IgAM蛋白血症+ALSを併せ持つ4人の患者さんのモノクローナル抗体のエピトープマッピングをするという研究だった。当時は神経免疫とALSは関係ないと思われていたが,今では神経免疫はALSの病態機序に一部関与していると考えられている。

さて,4年の留学を経て日本に帰った時には次女も授かっていたが,あてがわれた出向先は身体障害者療護施設だった。良かれと思っての配慮と感謝しているものの,30年前は乳飲み子を抱える女医に選択肢はなく,自分にはキャリアは望めないのだなと悟った。しかし,そこでもALS問題に遭遇することになる。国が急に決定した,身体障害者療護施設での気管切開人工呼吸器装着ALS患者受け入れに対するプロジェクトを担当することになったのだ。

さらに4年を経て,急性期医療から離れて8年が過ぎたところで,大学病院に戻る誘いがきた。三女が生まれたばかりであったが,専門医試験受験資格に教育病院での勤務があと1年足りなかった私は挑戦することにした。この間の女性医師としての苦労は他稿に譲るとして,戻った大学病院は神奈川県の神経難病センターでもあったため,もともとALS患者数は多く,私はALS診療にのめりこんでいった。さらに県外から通院する方も含めて多数のALS患者さんを診断から看取りまで拝見することになり,日本の中では最もALSの意思決定にかかわる医師の一人になったと思う。ALSを完治させる研究ではないものの,少しでもALS患者さんのQOLを高めることに注力して,臨床研究も継続してきた。

結局非才な自分はいまだに治すことのできないALSと格闘している。そして,多くの患者さんからいただいたメッセージを次世代の医学生に伝える役割も担っている。私を潜在的にALSへと向かわせる言葉を放った奥さまには,今も続く年賀状のやり取りで,毎年ALSへの取り組みを報告しているのである。

「外来に来る時だけ,自分が透析患者であることを感じる」

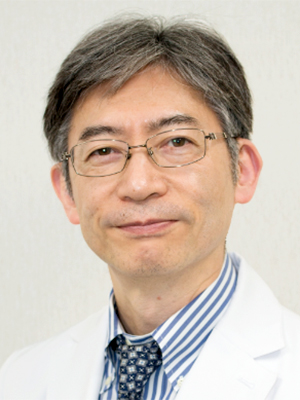

小松 康宏

群馬大学大学院医学系 研究科医療の質・安全学講座 教授

50年以上前に来日し,日本人の奥さまと暮らしていた米国人の患者さんである。陽気な方だったが,末期腎不全が進行するにつれて不安が高まっているようだった。治療方針については,自分で納得して決める姿勢を持っており,腎代替療法の選択に当たっても,インターネットで調べ,診察室で多くの質問をし,最終的に腹膜透析を選ばれた。透析が始まって1年くらいがたった頃に体調はどうかと尋ねると,「とても元気で,楽しく暮らしている。自分が病人だとは思っていないが,外来に来る時だけ,自分が透析患者であることを感じる」と言われた。透析療法について,ネガティブなイメージを持つ人は少なくないが,この方は生活の一部ととらえていた。国際腹膜透析医学会は,透析療法の目標を「人生の目標を達成させることで,生活の質をできるだけ維持すること」と述べているが,透析療法がその人らしい生活の一部になり得ることを実感した言葉だった。また,診察時の会話でも,医学的な視点だけでなく,患者の生活,人生の面も重視する重要性を気付かせてくれたひと言だった。

透析を開始して数年後,頭痛の精査入院となった。頭部画像診断で腫瘤が見つかり,検査や治療法について話し合った。詳細な説明をしようとする私にひと言,「先生が一番良いと思う選択にしてくれ。先生に任せる」と言う。慢性腎臓病外来や透析導入に当たっては,多くの質問をし,私の提案に対して異議を唱えることも多かった患者さんだったので,少し驚いた。頭痛や倦怠感が強まる中で,医師に判断を委ねたいという気持ちを察した。

侵襲的な検査,治療に当たっては,十分な説明と患者の理解に基づく同意・合意を得るインフォームド・コンセント(IC)は医療の大原則である。ICに至るプロセスには,最善の選択を医師が判断し,患者が受け入れるパターナリスティック・モデル,医師が医学的情報を提示し,患者自らが最善の選択を決定するインフォームド(情報選択)・モデル,医学的情報,患者の価値観を合わせて医療者と患者が協働して最善の決定を考える共同意思決定(SDM)モデルがある。複数の不確実性のある選択があり,患者の生活に与える影響が異なる場合にはSDMモデルが望ましいとされる。慢性腎臓病における治療選択については,私自身,SDMを積極的に推進している。SDMの目的は,エビデンスに基づく医学情報と,患者の価値観・選好に配慮し,患者にとって最善の選択に至ることであり,話し合いのプロセスはあくまで手段である。広義にSDMをとらえた場合,「決定を(医師に)お任せします」という患者の希望,選択を尊重し,患者の価値観,選考に合致した選択を医師が提案することはSDMの考え方に合致するともいう1)。ただし,医師の価値観の押し付けにならないよう,医師には高いコミュニケーション技量と徳(virtue)が求められる2)。

多疾患併存の高齢患者が増えている。医療の目的は疾患の治癒から,患者がその人らしい生活,人生を送ることを医学面で支援することに移っている。「外来に来る時以外は病気を持っていることを忘れてしまう」と言ってもらえるような治療・ケアを提供するとともに,SDMを原則としつつ,「お任せしたい」と言われた時には,責任をもって提案できるよう,患者が何を大切にしているかを理解できるような信頼関係を作っていきたいと思う。

参考文献

1)Patient Edu Couns. 2015[PMID:26215573]

2)J R Soc Med. 2012[PMID:23104944]

いま話題の記事

-

人工呼吸器の使いかた(2) 初期設定と人工呼吸器モード(大野博司)

連載 2010.11.08

-

連載 2010.09.06

-

事例で学ぶくすりの落とし穴

[第7回] 薬物血中濃度モニタリングのタイミング連載 2021.01.25

-

連載 2016.07.04

-

寄稿 2016.03.07

最新の記事

-

医学界新聞プラス

[第4回]夜間病棟での頻脈・徐脈は,どのくらいまで様子を見てOK ですか?

『医学界新聞プラス 循環器病棟の業務が全然わからないので、うし先生に聞いてみた。』より連載 2024.05.17

-

医学界新聞プラス

[第4回]びまん性病変 (1)多発性隆起を呈するもの

『内視鏡所見のよみ方と鑑別診断——上部消化管 第3版』より連載 2024.05.17

-

Sweet Memories

転んだ数だけ立ち上がる 初めの一歩をいま踏み出そう寄稿 2024.05.14

-

対談・座談会 2024.05.14

-

対談・座談会 2024.05.14

開く

医学書院IDの登録設定により、

更新通知をメールで受け取れます。